グローバル化が進む現代において、中国市場との効果的なコミュニケーションは、多くの日本企業にとって急を要する課題となっています。しかし、日本語から中国語への翻訳は多くの人が考えるほど単純ではありません。わずかな言葉の誤りでも、深刻な誤解を招く可能性があります。例えば、メールの解釈違い、技術文書の混乱、あるいは丁寧な表現が失礼に受け取られるケースなどです。本記事では、中日翻訳でよくある間違いとその回避策、AIを利用する場合の注意点について解説します。電車での移動中や休憩時間に急いで翻訳した経験のある方にとって、本書は実践的な知識となるでしょう。

1. 中国語 日本語 翻訳

1.1. なぜ中国語から日本語への翻訳に注意が必要なのでしょうか?

グローバル化が進む現代において、現地の言語による国際的なコミュニケーションは非常に重要になっています。特に中国市場への進出を目指す日本企業にとって、日本語から中国語、あるいは中国語から日本語への正確な翻訳は、ビジネスの成否を左右するほど重要な要素となります。翻訳におけるわずかなミスでも、契約内容の誤解や技術文書の不備を招く恐れがあり、さらにはブランドの信頼を損なう深刻な問題につながる可能性があります。

1.2. 中国語と日本語にはどのような共通点と相違点があるのでしょうか?

中国語と日本語はいずれも漢字を使用するという共通点がありますが、文法や語順、表現のニュアンスには大きな違いがあります。

- 共通点:漢字を使用し、互いに借用語が多く存在しています。

- 相違点:日本語は「主語-述語-修飾語」の構造が明確な文法体系を持ちますが、中国語はよりシンプルな語順を取る傾向があります。また、日本語には敬語表現が豊富であり、現代中国語ではそれほど重視されていません。

このように、表記上の類似性がある一方で、文法や文化的背景には大きな違いがあるため、翻訳において誤訳が生じやすく、特に機械翻訳を使用した場合には注意が必要です。

2. 日本語から中国語翻訳における最も一般的なミスとその理由

日本語と中国語は、どちらも漢字という共通の文字体系を持つため、一見すると簡単そうに思えるかもしれません。しかし実際には多くの言語的な落とし穴が存在しており、注意を怠ると誤訳につながるリスクがあります。よく見られるミスは、単なる語彙の選択ミスにとどまらず、文の構造や使用される文脈、さらには表現の微妙なニュアンスにまで及びます。以下に、企業や個人が特に注意すべき代表的な翻訳ミスをご紹介します。

2.1. 日本語から中国語への翻訳における代表的な4つのミス

1. 主語の省略

日本語では、文脈がはっきりしていれば主語を省略するのが一般的です。たとえば、日常会話や社内メールにおいては、「よろしくお願いします」のように、誰が誰に頼んでいるのかを明示しなくても、自然に意味が通じます。

しかし、中国語では文の構造上、主語を明確に示すことが求められます。そのため、日本語の感覚で主語を省いたまま翻訳すると、読者に誤解を与える可能性があります。

例:

- 日本語原文:すぐに対応いたします。

- 誤訳(中国語):立即处理。 (誰が対応するのか不明)

- 正訳(中国語):我们会立即处理。 (「私たちが対応します」と明確)

2. 文脈を考慮しない直訳

日本語から中国語への翻訳で最もありがちな落とし穴の一つが、文脈や表現のニュアンスを無視して、単語ごとに機械的に直訳してしまうことです。

日本語には多くの慣用表現や比喩、さらには文化的な背景を含んだ独特の言い回しが多く存在します。こうした表現を字面通りに中国語へ訳してしまうと、読者にとって意味が通じなかったり、意図とは異なる解釈をされてしまう恐れがあります。

例:

- 日本語原文:顔を立てる

- 誤訳(直訳):让脸站起来

- 正訳(意訳):给面子 / 保全面子

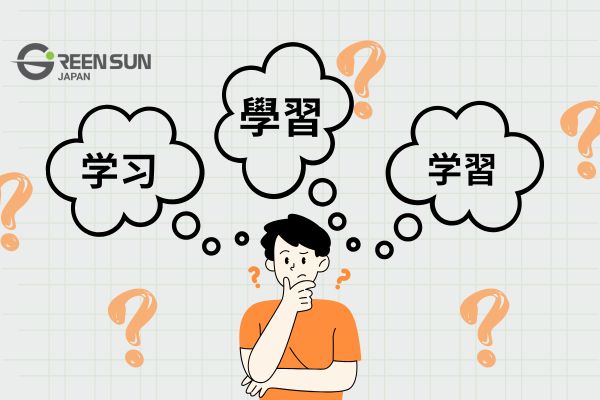

3. 簡体字と繁体字の使い分けミス

一見すると小さいミスに思えるが、実は非常に重大なミスとなるのが、漢字体系の誤用です。

- 中国大陸:簡体字(简体字)を使用

- 台湾・香港:繁体字(繁体字)を使用

誤った文字体系で翻訳された資料は、読み手にとって読みにくくなるだけでなく、その市場に対する理解や配慮が欠けている印象を与えてしまいます。

例:

- 「学习」 – 簡体字(中国本土向け)

- 「學習」 – 繁体字(台湾・香港向け)

4. 文が長すぎて不自然になる

日本語の文体は、従属節を多く含む複雑で長い文章が特徴です。とくにビジネス文書や説明文では、ひとつの文に複数の情報を詰め込む傾向があります。

翻訳者が適切に文を区切ったり、内容を整理して簡潔に言い換えたりしないと、中国語の読者にとっては非効率で説得力に欠ける印象を与えてしまう恐れがあります。

例:

- 日本語原文:本サービスは、企業の業務効率を向上させるために開発された、クラウド型のSaaSツールです。

- 直訳調(改善の余地あり):本服务是为了提高企业业务效率而开发的SaaS工具。

- 改善訳:我们的SaaS工具专为提升企业效率而设计,采用云端架构。

2.2. 言語の違いによる誤訳のリスク

中国語から日本語への翻訳においても、主語や時制の扱いには細心の注意が必要です。

誤訳は翻訳者のミスや技術的な問題だけでなく、言語そのものが持つ構造的な違いから生じることもあります。日本語と中国語の翻訳が特に難しいとされる理由の一つは、両言語の間に存在する根本的な言語構造の違いにあります。以下の4つのポイントを把握しておくことは、翻訳の精度と自然さを高めるうえで非常に重要です。

1.主語と述語:欠けると意味が変わる

前述のとおり、中国語では「誰が何をしたか」を文中で明確に示すことが求められます。一方、日本語では文脈によって主語を省略することが一般的であり、読み手が自然に補って理解する前提で文章が構成されることが多くあります。この言語的な違いを適切に処理しないまま翻訳してしまうと、中国語の読者にとっては、行動の主体があいまいになり、意図しない人物に主語がすり替わって解釈されてしまう恐れがあります。

2.敬語は少ないが、丁寧な表現は必要

中国語には敬語がないと誤解されがちで、翻訳文がカジュアルすぎることがあります。実際には、「您」や「贵公司」など、丁寧な言い回しが存在しており、適切に使わなければビジネスの場では失礼と受け取られることがあります。

3.時制がないが、時間の表現は重要

日本語では動詞に時制(過去・現在・未来)が明確に存在していますが、中国語では時制を動詞の変化ではなく、時間を表す副詞や助詞で表現します。時制を正確に訳出しなければ、読者は行動のタイミングを正しく理解できません。

例:

- 日本語:昨日、会議に参加しました。

- 誤訳:中国語:昨天参加会议。

- 正訳:中国語:我昨天参加了会议。※「了」によって完了が表される。

4.句読点と文の長さの違い

日本語では「、」を使って長い文をつなぐ傾向がありますが、中国語では短く、明確で、読みやすい文が好まれます。翻訳時にこの点を考慮しないと、読みづらく、読者の集中力を失わせる文章となってしまうでしょう。

3. 翻訳の質を高める方法

中国語への翻訳において、元の日本語は非常に「丁寧」で「日本らしい」表現であるにもかかわらず、翻訳された中国語に違和感を覚えたり、誤解が生じたりするケースは少なくありません。その大きな原因のひとつは、日本語では自然で適切とされる表現が、中国語では「冗長」「曖昧」「翻訳しづらい」ものと見なされることがある点にあります。たとえば、遠回しな言い回しや過度な婉曲表現、主語を省略した依頼文などは、直訳では意図が不明瞭になり、誤解を招く恐れがあります。こうした問題を回避し、日中翻訳の品質を向上させるためには、以下の3つのステップを実践することが重要です。

3.1. 翻訳前の日本語原文の整理

原文が明確であればあるほど、翻訳文も正確になります。これは高品質な日中翻訳プロセスにおける基本原則です。

原文作成時に注意すべき3つのポイント:

- 簡潔に書くこと: 文が長く複雑になるほど、中国語に訳す際に文脈が切れてしまいやすくなります。一文に詰め込みすぎず、必要に応じて文を短く分けることで、翻訳時の誤解や曖昧さを減らすことができます。

- 主語を明確にすること: 日本語では主語の省略が一般的ですが、中国語ではそうではありません。主語が不明確だと、誰が何をしたのかが不明確になり、読み手の誤解を招く原因となります。

- 複雑な敬語を減らすこと: 日本語の敬語は非常に繊細ですが、中国語に等しい表現は存在しません。翻訳前に処理を行わないと、AIや人間の翻訳者が語調を誤って訳し、丁寧さが「よそよそしさ」や「不自然さ」に変わる恐れがあります。

3.2. AIと人の校正を組み合わせる

AIは、特に大量の翻訳を短時間で行う必要があるビジネス現場において、強力なパートナーとなっています。しかし、AIは万能ではなく、迅速であっても文脈や語調、主語の理解には限界があります。

日中翻訳でAIを活用する際に注意すべき点:

- 主語と動詞の確認: 「誰が何をしたか」を明確にすること。日本語が簡略化されていると、AIは主語を見落としたり誤解したりする可能性があります。

- 語調の調整: 元の文が「柔らかく丁寧」であっても、機械翻訳では「無機質」や「冷たい印象」になることがあります。人による校正で、意図された感情やコミュニケーションの目的を保つ必要があります。

- 専門用語の確認: 法務・技術・金融などの分野は、非常に専門的な語彙を含みます。AIは単語の意味を正しく訳しても、文脈を誤る可能性があります。

まとめ: AIは時間を節約する有効な手段ですが、プロフェッショナルな翻訳を求めるなら、人による校正工程を欠かすことはできません。

3.3. 用語集(グロッサリー)と定型文の作成

中国語 日本語 翻訳の一貫性を保つには、定型文とグロッサリーの整備が不可欠です。

高品質な翻訳を実現するには、細部へのこだわりだけでなく、一貫性も欠かせません。特に日中間で頻繁に文書を翻訳する企業にとっては、社内用語集の構築が必須となります。

効果的なグロッサリーおよび定型文の作り方:

- 優れた翻訳例を保存する:文脈に適した、簡潔で正確な翻訳文は、将来の翻訳業務におけるスピードと品質の向上に貢献する「資産」となります。

- 専門用語の分類:契約書、製品紹介、技術手順など、分野ごとに標準化された用語リストを整備する必要があります。

- 定型文の再利用:ビジネス文書や製品機能の説明、操作マニュアルなど、繰り返し登場する表現を活用することで、翻訳時間を短縮しつつ、表現の統一性を保つことができます。

利点:しっかりと整備された用語集とテンプレートがあれば、AI翻訳の精度が向上するだけでなく、人によるチェック作業も迅速かつ正確に行えるようになります。

4. まとめ:中日翻訳を成功させるためのポイント

よくあるミスとその対策を確認したうえで、中日間(あるいは日中間)の翻訳に関わるすべての人が常に意識すべき3つの重要ポイントを改めて振り返りましょう。たとえ昼休みに急いでメールを訳すようなカジュアルな場面でも、企業間の重要な契約書を扱うようなフォーマルな場面でも共通して重要な原則です。

4.1. 文脈と主語の確認を怠らないこと

日本語では、特に丁寧な会話や社内文書において、主語が省略されることが一般的です。しかし、明確な主語構造を求める中国語に翻訳する際、主語が曖昧になると、読者に「誰が行動するのか」「文の意図は何か」をはっきりと伝えることができません。

例:

「納期を変更したいのですが…」

→ 「私が変更したい」のか、「顧客が変更を希望している」のか?文脈を読み取れなければ、誤解を招き、責任の所在が曖昧になる恐れがあります。

4.2. 簡体字か繁体字か、対象読者を考慮すること

翻訳者がしばしば犯すミスの一つが、漢字体系の誤使用です。間違った字体を使うと、読解力に影響するだけでなく、相手に「配慮が足りない」と受け取られるリスクがあります。

「言語は合っていても市場を間違える」ような翻訳が、せっかくの戦略を台無しにしかねません。

4.3. 適切な専門翻訳サービスを選ぶこと

翻訳とは単なる「意味の変換」ではなく、「メッセージの正確な伝達」です。文脈やニュアンスを誤って伝えると、信頼や成果に大きな損害を与える可能性があります。以下のような基準を満たす翻訳会社を選びましょう:

- 貴社の業界に対する深い理解

- ネイティブレベルのバイリンガル翻訳者による校正体制

- 厳密な品質管理プロセスの実施

Green Sunのサービス

初回ご依頼限定で10%OFF! この機会をお見逃しなく。