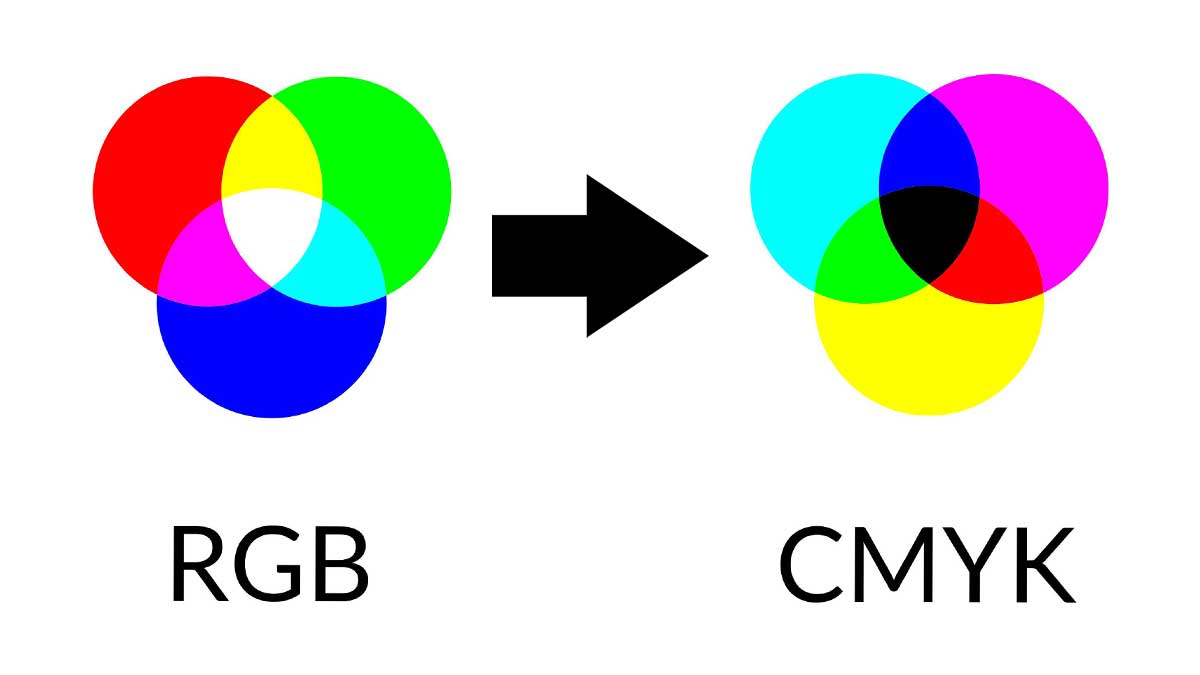

DTP制作では、カラーの印刷物を扱うことも多く、カラーに関する知識は必須です。モニタの色の表現方法は「RGBモード」、一方、カラー印刷物の表現方法は「CMYKモード」といいます。ここでは双方の違いを理解しておきましょう。

DTP制作のRGBとCMYK

パソコンのモニタやテレビなどは、「光の3原色」と呼ばれている、R(Red =赤)、G(Green%3D緑)、B(Blueviolet%3D青紫)の3つの色の光でさまざまな色を表現しています。この3つの色をかにんこう100%ずつ合わせると白になることから、「加色混合」とも呼ばれています。モニタで見るためのWebやゲームなどのマルチメディアタイトルの制作は、この「RGBモード」で色を扱います。

一方、カラーの印刷物では、光が印刷物にあたり、その反射光が目に入ることで色として認識されます。こちらは「インキの3せシイエロ原色」、C(Cyan =藍)、M(Magenta =紅)、Y(Yellow =黄)で表現されており、この3つの色を100%ずつあわせると黒になることから、「減色混合」とも呼ばれます。理論的にはこの3つのインキでカラーを表現できるはずなのですが、印刷用のインキの特性で、この3色を混合した黒は、少し赤みを帯びたグレーになります。そこで、黒をより忠実に再現するために、実際の印刷ではK(Black =黒)を加えた「CMYKモード」で印刷しています。このCMYKでの印刷をプロセスカラー印刷と呼びます。

RGBとCMYKの違い

DTP制作の中心になるモニタは、RGBモードで色を映し出しています。スキャナやデジタルカメラで取り込んだ画像データもRGBモードでできており、通常それらの画像をPhotoshopなどの画像を扱うソフトウェアで印刷用のCMYKモードに変換し印刷できる状態にします。その際、鮮やかだった色がくすんだ色になってしまう場合があります。これは、RGBモードよりCMYKモードのほうが表現できる色の範囲が狭いためで、色によっては、モニタでの表示と実際の印刷での色の差が大きく現れてしまいます。画像の種類などに応じて、「変換テーブル」などを事前に用意できれば、その差を少なくすることもできます。

ただし、DTP制作の際、画像をCMYKモードに変換しても、作業中はモニタ(RGBモード)で色を確認しているため、画面上で見ている色と仕上がった印刷物の色は一致しません。その差ができるだけ小さくなるように、各機器のカラー調整をするシステムのことを「カラーマネージメント」といいます。

解説

DTP制作で色を表現する方式のことを「カラーモデル」といいます。CMYKやRGBのほかにもいくつか種類があります。「HSBカラーモデル」は、なかでも人間の色の感じ方に近い表現方法です色味の違いの「色相(Hue)」、色味の強さの度合いの「彩度(Saturation)」、明るさの強弱の度合いの明度(Brightness)」の3つの要素で表します。Labカラーモデルは、CIE(国際照明委員会)か規格化した、色を表す絶対的な尺度(モノサンのようなもの)で、色を正確に伝達し再現するための基準となっています。

解説

通常、カラー印刷はCMYKの4色のインキを使って印刷するので「4C」、単色での印刷「1C」と表記することがあります。

用語解説

- スキャナ:写真などの画像の情報を光で読みとり、パソコンなどで扱えるデジタルデータに変換する機器。一般用のものから非常に高価な業務用のものまである。

- デジタルカメラ:撮影した画像をデジタルデータとして記録するカメラ。メモリなどを介して撮影したデータを簡単にパソコンに取り込め、DTPでも主流となりつつある。

- CIE:Commission Internationale de l’Eclairageの略。国際照明委員会。色と光に関する国際的な規格づくりを目としている。

- 変換テーブル:RGBモードからCMYKモードへの変換を行うときなどに、最適な補正や色合わせのために参照される数値の集まりのこと。通称プロファイル。

(続く)

続き読む: