DTP制作のレイアウトソフトでは、改行記号から、改行記号までの区切られた文字列を「段落」と呼んでいます。DTP制作では、この段落ごとに「行送り」や「行揃え」などを設定し、紙面を整えていきます。

行送りと行間

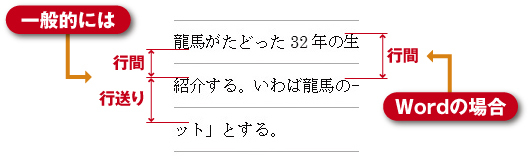

印刷あるいはDTP制作では、文字列の行と行の間隔を「行送り」という用語で表します。これは一般にいう「行間」とは異なり、行の基準点から次の行の基準点までの距離を指します。つまり、文字サイズに行間を加えた値が行送りの値となるわけです。

行送りは通常、文字サイズと同じ単位を使って表します。たとえば、文字サイズが10 ptで、行送りが16 ptの横書きの場合、レイアウトの指定紙には「10 pt ↓16 pt」と書きます。級数で指定する場合は、写植の指定で使用していた「H」(歯)を用いて「12Q 18H」のように指定します。

行送りの設定は、文字組みの読みやすさを左右する重要な要素です。一般的に、一行あたりの文字多い場合は行送り値を大きく設定したほうが読みやすく、タイトルやリード文など、1行あたりの文字数が少ない場合は、行送り値を小さめに設定したほうが読みやすいといえます。

単位で設定できる項目

- 行揃え

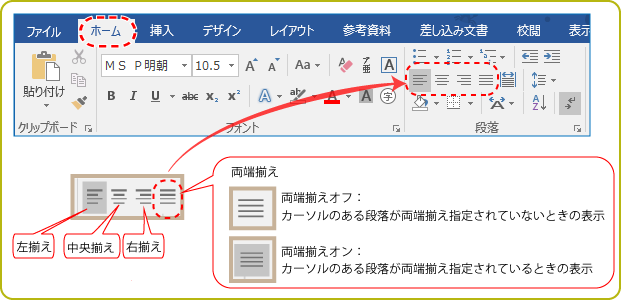

DTP制作の「行揃え」とは、1行のなかに入る文字をどのように配置するかを設定するものです。レイアウトソフトでは、段落ごとに行揃えを設定することができ、横組みでは「左揃え」と「右揃え」、縦組みでは「上揃え」と「下揃え」縦組み横組みともに「センター揃え」、「均等配置(ジャスティファイ)」などがあります。文字量がもっとも多く文章が折り返す本文部分は、均等配置にします。

- インデントとタブ

「インデント」とは、行頭や行末に設定する余白のことです。左(縦組みでは上下)のインデントに加え、段落の1行目だけに設定できるインデントがあります。「字下げインデント」、「ぶら下げ(ハンギング)インデント」などを設定できます。

また、タブ機能は横組みで縦方向(縦組みでは横方向)に、「タブ」で区切られた文字列をそろえることができる機能です。

- 禁則処理

日本語の組版では、行の始めに句読点(、や。)がきたり、行の終わりに起こし括弧「などがくることを禁止する「禁則」と呼ばれるルールがあります。ページレイアウトソフトには、これに対応する「禁則処理」という機能があります。

解説1

行送りは、“文字の中心から次の文字の中心までというのが本来の考え方です。しかし、レイアウトソフトがもともとアメリカで開発されていることもあり、QuarkXPressの場合では“ベースラインからベースライン”と設定されているなど、基準点はレイアウトソフトによってばらつきがあります。

解説2

DTP制作以前の写植では、行送りや字送りを「歯」という単位で指定しました。そのため行送りを「歯送りということもあります。歯という単位は、手動写植機の歯車のピッチがひとつ動くと、0.25 mm移動して印字されることに由来しています。歯は「H」とも表記され、1H = 0.25 mm = 10です。

用語解説

- リード文

タイトルの後にある、本文への導入にあたる短い文章のこと。本文の内容の要約や背景などが記述されていることが。通常、文字サイズは本文より大きめ。

- ジャスティファイ(均等配置)

文章が折り返す本文などに設定する行頭・行末をきれいに揃える行揃え。ジャスティファイは「ハコ組み」とも呼ばれる。

- ドロップキャップス

段落のはじめの何文字かを複数行分の大きさにすること。ページレイアウトでは、段落の頭(Caps)の何文字を何行分下げる(Drop)かを指定する。

- 行取り

和文組版では見出しのスペースを、本文で何行分と考え、本文2行分に見出しをおくことを「2行取り中央」のように指定する。大きな見出しほど行数を増やす

- ソフトリターン

レイアウトソフトでは、[shift]キー+ [return]キーで改行すると「ソフトリターン」となり、段落単位の書式は同一段落の扱いのままで改行できる。

(続く)