書籍や雑誌をつくるうえで最も重要な要素のひとつが「文字」の扱いです。DTP制作で扱う文字にもさまざまな種類や分類方法があり、技術的にも複雑な分野だといえます。ここでは、DTP制作で扱う文字の基本についてみていきましょう。

書体とフォント

DTP制作で「書体」とは、明朝体やゴシック体、手書き文字のスタイルに基づいた構書体や草書体などの文字のスタイルを指します。「タイプフェイス」と呼ばれることもあります。「フォント」とは、 “同一の大きさ、同一書体の活字のひとそろい”を意味します。

もともと両者は違うものを表していますが、現在では厳密な区別はなくなってきています。とくにDTP制作で使用されるデジタルフォントは、サイズが自由自在に変えられることもあってか、「書体=フォント」として扱われることが多いようです。

書体にはさまざまな種類ありますが、まずは「欧文書体」、「和文書体」に大別できます。さらに欧文書体は「セリフ系」と「サンセリフ系」、和文書体は「明朝体」とゴシック体」など、その形の特徴によって分類されます。

また、DTP制作でひとつのデザインの書体でもいろいろな「ウエイト%3D太さ」や傾きを加えたものなどが用意されているフォントもあり、それらをまとめて「ファミリー」と呼びます。

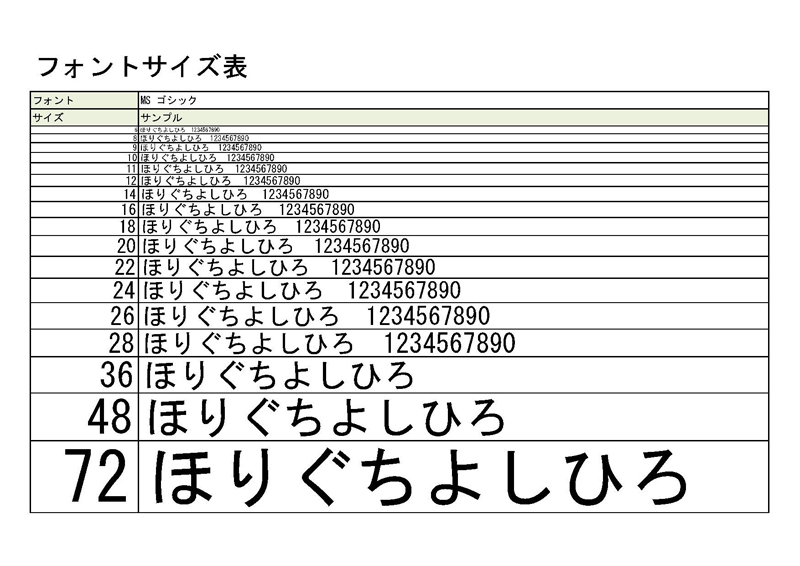

文字サイズ

ワープロソフトなどは「ポイント(pt = point)」という単位でサイズを指定する場合がほとんどですが、ページレイアウトソフトではポイントだけでなく、国内のDTP制作以前の本づくりから使用されてきた「級(Q)」という単位も使用できます。

多くのレイアウトソフトが、もともとはポイントを使用するアメリカで「英語版」として開発されたものだったため、DTP制作の撃明期には、日本語組版の単位である「級には対応していませんでした。しかし、長年使い慣れた「級」を使いたいという出版・印刷業界からの要望を反映し、各ソフトメーカーが「級」を扱えるように改良したという経緯があります。

解説1

DTP制作では1ポイントを正確に1/72インチに設定したため、1ボイントは約0.3528 mmになります。ほかにボイントには、アメリカンポイント(=0.3514 mm、米英日で使用、JISでも制定)、ディドーポイント(= 0.3759 mm)があります。

解説2

活字ではインチを基準にしたポイント、写植では0.25 mmを1Qとする「Q(級)」が用いられました。Qにはミリメートルに換算しやすいという利点があります。QはQuarter(1/4)の意味です。

*現場からのアドバイス:原稿指示では「12ボ」、「10.5 pt」、「16Q」のように記述されます。

用語解説

- サンセリフ(sans serif)

セリフ(文字の端につく「ウロコ」、「ひげ飾り」)をもたない書体のことを指す。サンとは“無い “という意味。代表的な書体にはHelvetica、Futuraなどがある。

- ゴシック体

和文書体では、ゴシック体はサンセリフ系の書体を指すが、欧文書体の「ゴシック」とはWlhelm Klingsporのようなクラシックな書体のことを指す。

- 明朝体

和文の基本的な書体。縦の線が太く横の線が細い。終筆に「うろこ」と呼ばれるセリフがつくのも特徴。一般に書籍、雑誌などで本文に用いられる。

- ポイント

欧米の活字サイズに基づく文字サイズの単位。1ポイントは約1/72インチ。多くのパソコン用ソフトで用されている。DTP制作では、1pt= 0.3528 mm。

- フォントファミリー

ひとつの書体のデザインを基本にして、構成する線の太さ(ウエイト)や文字幅(ワイズ)などを変化させたバリエーションの書体複数を指すことば。

- 級

写植組版で使われている、文字のサイズを表す単位。1級= 0.25ミリ。1ミリの1/4(= Quarter)ということで略してQと呼び、漢字で「級」とした。

(続く)

続き読む: