ドビシステムズ社とマイクロソフト社の共同開発によって、1996年に発表されたのが「OpenTypeフォント」です。後で説明するPostScriptフォントの進化版にあたります。今後のDTPでは標準となるフォントです。

OpenTypeフォントの特徴

「OpenTypeフォント」は、PostScriptとTrueTypeの長所を併わせもつ新しいフォント形式です。今まで苦労や不便を感じてい点が解決され、ファイル容量も少なく、より使いやすくなっています。OpenTypeフォントに完全に対応したアプリケーショシソフトを利用しないと、すべての恩恵を受けることはできませんが、DTP関連の各ソフトの対応も完了したので、今後Open TypeフォントがDTPでの新しいスタンダードとなるでしょう。

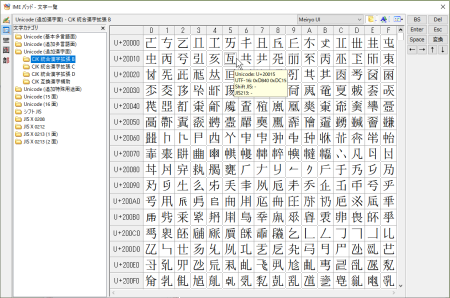

ユニコード(Unicode)

世界中のすべての文字に固有の番号をつけて管理しよう、というのがユニコードです。OpenTypeフォントはこのユニコードに則ってつくられています。これにより異体字などすべての字形約2万字近い「グリフ」を表示できるというメリットがあります。

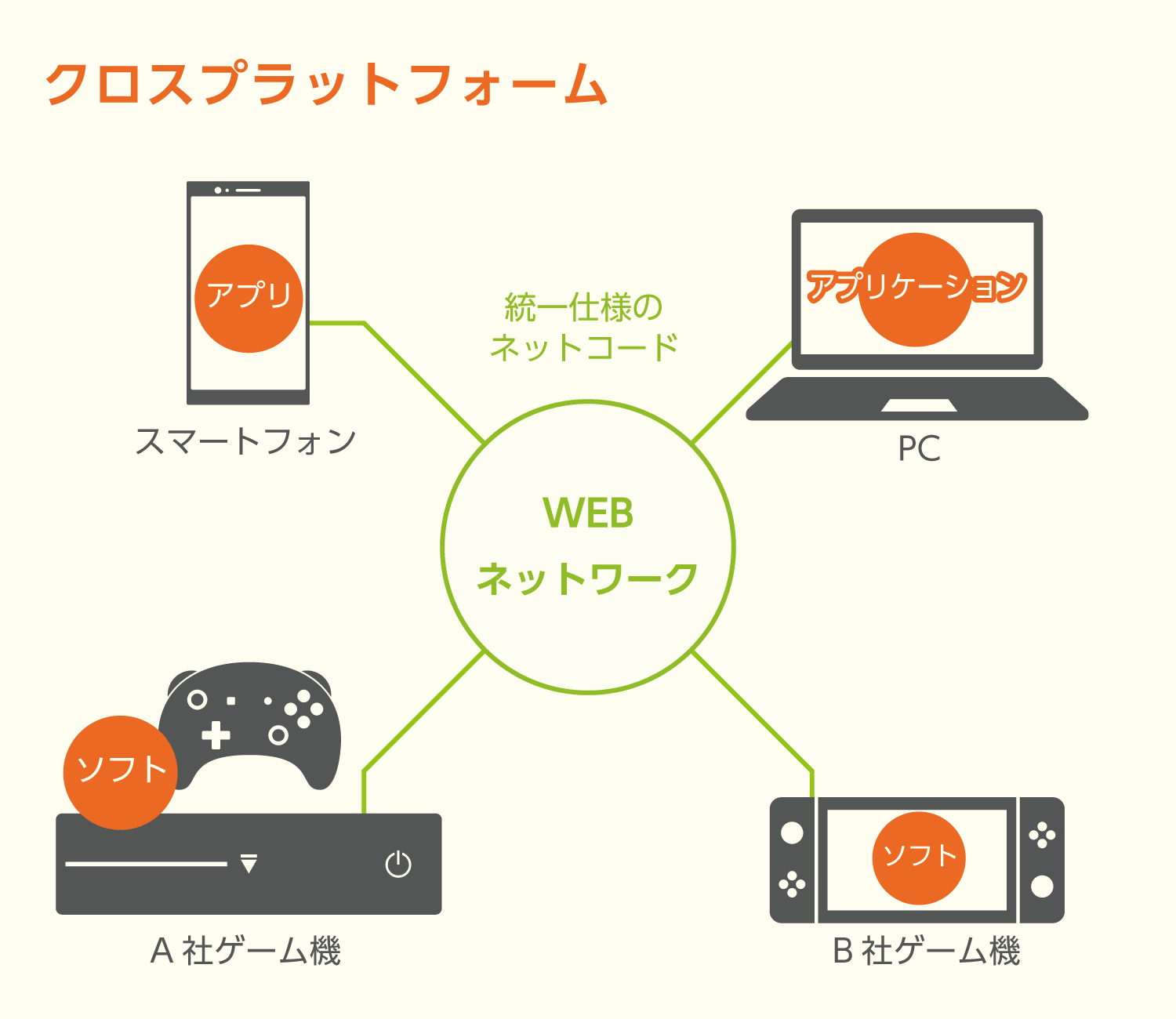

クロスプラットフォーム

これまで、DTPのフォント環境でWindowsとMacの互換性をもたせることは困難でした。しかし、OpenTypeフォントに完全対応したアプリケーションソフトを使用することによって、文字化けや文字ズレなどの不具合が起きない環境が実現します。

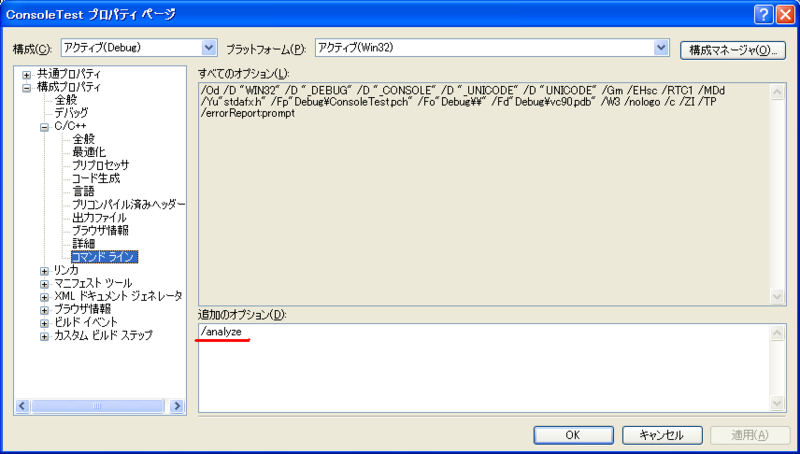

ダイナミックダウンロードとPDFへのエンベッド

OpenTypeフォントには解像度の制限がないため、パソコンにさえインストールしておけば、画面表示、プリンタ出力、高像度のイメージセッタ出力まで、高品質な結果を得ることができます。つまり、今までプリンタ側にインストールしていたプリンタフォントが不要となるのです。パソコン側からフォントデータをダウンロードしながら出力するため、「ダイナミックダウンロード」と呼ばれています。

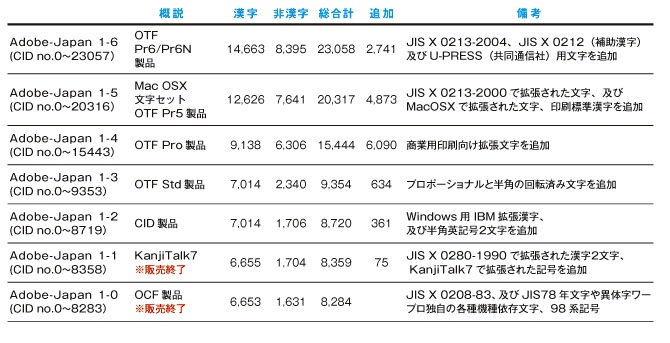

また、OpenTypeフォントは、PDF作成時にフォントデータのエンベッド(埋め込み)ができます。Pro版とStd版OpenTypeフォントには、Pro版(プロフェッショナル)とStd版(スタンダード)があります。

Pro版のほうがStd版

よりも使用できる文字種(キャラクタ)が多く、今まで外字用のフォントを使う必要があった記号や修飾文字異体字などが含まれています。

❕注意

Mac OS 8.6〜9.2.2までの環境でOpenTypeフォントを使用するにはバージョン4.6.2以上のATM(Adobe Type Manager)が必要です。

Adobe llustrator Ver.8は、現在でもDTP現場で多く使用されていますが、OpenTypeには対応していません。

解説1

今までの日本語フォント環境では、人名、記号、単位、専門用語など、いろいろな場面で「表示できない文字%3D外字」が存在していて、外字用のフォントセットなどが販売されてきました。それでも対応できないものなどに関しては、llustratorなどのソフトで文字をつくり、画像として貼り込んだり、外字作成ソフトで作成登録したりと、最終出力のことまで念頭においてどうにか作業しなくてはいけない、非常に面倒な部分であったといえます。OpenTypeフォントの利用でその苦労が緩和され、表現の幅も広がります。

解説2

OpenTypeフォントと対応ソフトを使用すれば、「ダイナミックダウンロード」が可能です。従来日本語のボストスクリプト出力には欠かせなかった「プリンタフォント」が不要になります。プリントアウトのために「プリンタフォント」が必要だったユーザーだけでなく、1書体が十数万円もする高解像度用の「プリンタフォント」が必要なイメージセッタを利用していた印刷会社やサービスビューローにとっても、非常に大きなメリットといえます。

用語解説

- ユニコード

文字コードのひとつ。世界中のすべての文字にそれぞれ異なる番号をつけ、ひとつのコード体系で扱えるょうに開発された世界標準規格。

- グリフ

平たくいえば「形」を意味する。アウトラインフォントの構成要素のこと。小文字を例に取れば、点や縦棒やセリフのひとつひとつがグリフに相当する。

- グリフセット

OpenTypeの登場により、グリフを「宇形」ととらえて、今まで文字セットと呼んでいたものを字形のセットという意味で「グリフセット」と呼ぶようになってきた。

- ダイナミックダウンロード

アプリケーションまたはドライバから必要なフォント情報を、印字するドキュメントごとにプリンタなどの出力側に動的にダウンロードできること。

- イメージセッタ

DTPデータから、印画紙や色分解した製版フィルムを出力する機械のこと。1,200〜5,000dpiくらいの高解像度の出力が可能。

(続く)