ページ数が多い印刷物を作成する場合、折りをいくつか重ねて1冊の本として上げます。折りの重ね方や綴じ方によっては、DTP制作のデータを作成する時点必要なものもあります。

折りと丁合い

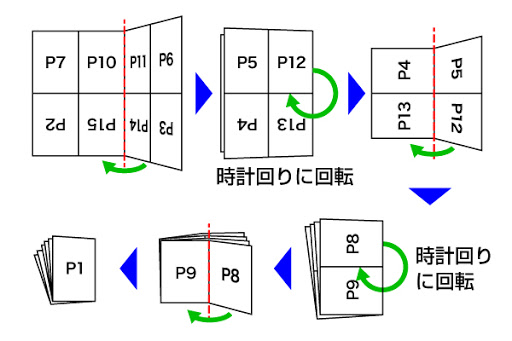

DTP制作で面付けして印刷された1枚の用紙は、ページ番号が並ぶように折られ、冊子状になります。これを「折り丁」といいます。ページ数が多い場合は、折り丁をページ番号順に「1折り」「2折り」として順番に重ねていきます。

この作業のことを「丁合い」と呼びます。丁合いの順番が間違ったミスを「乱丁」、一部の丁合いが足りないちょうCらVGミスを「落丁」と呼びます。

並製本と上製本

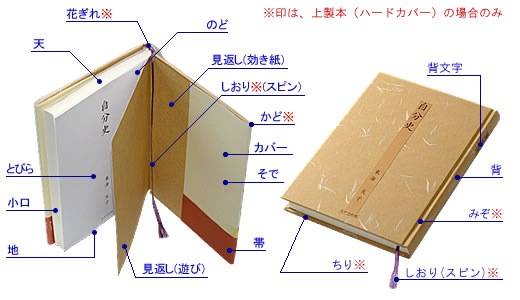

本製本には、並製本と上製本の2種類があります。並製本は、丁合いした束を表紙でくるんで綴じてから仕上げ裁ちを行う方法で、雑誌など多くの印刷物でみられます。表紙にはあまり厚くな紙が使われ、各ページと表紙のサイズが同じになります。

一方、DTP制作の上製本は仕上げ裁ちを行った本の中身の部分に、厚紙(芯)の入った中身よりー回り大きな表紙をあとからつけます。

製本の種類

折り丁の束を1冊の本として仕上げるためには、本の背の部分を綴じる必要があります。綴じ方にはいろいろな方法があり、用途や仕上がりが違ってきます。

- 中綴じ

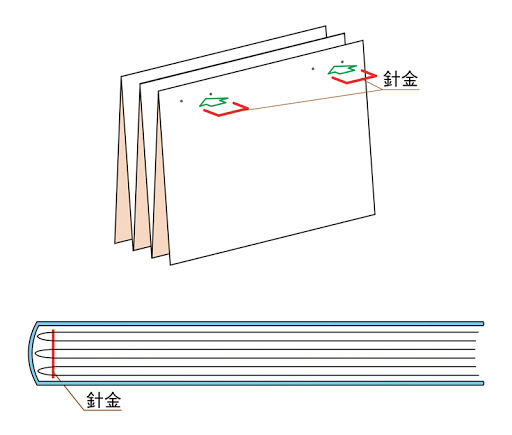

針金で背をとめ、2つ折りの状態にする方法です。各ページを大きく開くことができます。厚さには限界があり、厚くなればなるほど、内側のページと外側のページの左右幅の差が大きくなります。

- 平綴じ

折り丁を順番に重ねて、背から少し離れた部分を針金でとめる方法です。各ページを完全に開くことができないため、ノド側の余白を多くとっておく必要があります。

- 綴じ/無線綴じ

針金を使わず、背の部分に溝をつけ合成糊で固めるあじろ綴じ、折りの背キズを入れてから固める無線綴じという方法があります。平綴じよりもページを大きく開くことができます。

解説1

背幅のことを「束(つか)」と呼びます。印刷の前には、本文や表紙、見返しなどに実際に使う用紙を使用して、白紙の本をつくります。これを「東見本」と呼び、背幅の寸法や重さの割り出しなど、実際の仕上がりの見本として活用します。

解説2

並製本は「仮製本」または「ソフトカバー」、上本は「本製本」または「ハードカバー」とも呼ばれます。

解説3

上製本では「かがり綴じ」という綴じ方が使われます。折り丁を重ねて背を糸で綴じるため、比較的開きが良い本になります。

注意:中綴じでは、折りを重ねてから裁断するため、内側と外側でのページ幅が違ってきます。

用語解説

- 背:本を綴じてある部分の外側。書名や著者名などが印刷される部分のことを指す。

- ノド:本や雑誌を開いたとき、綴じ目あるいは綴じ目側(内側)のことを指す。小口の反対側。

(続く)