DTP制作で印刷用紙の選択は、印刷物の仕上がりの美しさやイメージを決める重要な要素となります。デザイナーはもちろん、DTP制作オペレーターも、モニタでは確認きない印刷用紙の基礎知識を身につけておく必要があります。

DTP制作の用紙の種類

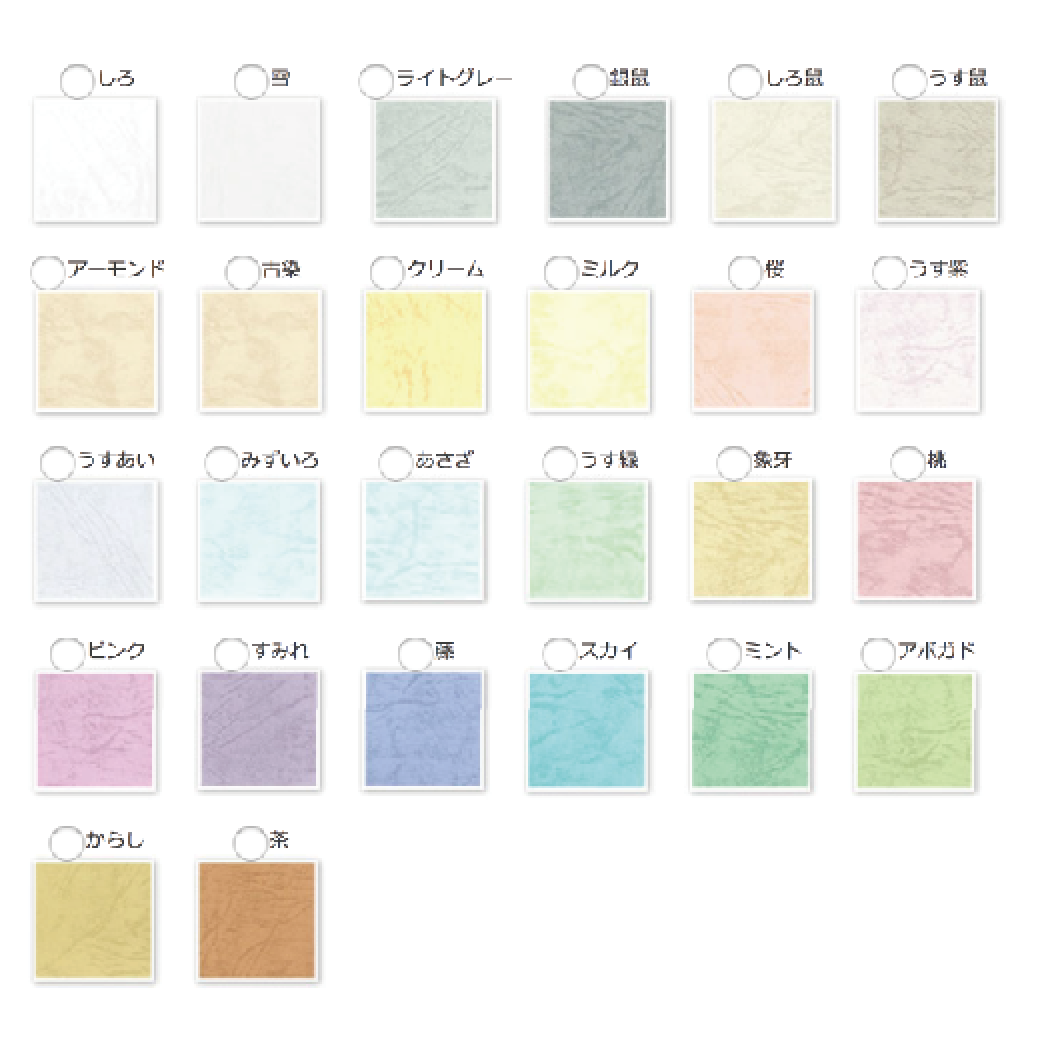

パルプからつくられる印刷用紙には、さまざまな種類がありますが、大きく「塗工紙」と「非塗工紙」に分類することができます。塗工紙は表面を塗料でコーティングしているため、表面が非常にとこうんとこうなめらかで、インキの “ノリ”もよく、高品質な印別結果が得られます。コーティングの塗料を少なくおさえた「微金工紙」もあります。一方、表面を塗料でコーティングしていない非塗工紙は、風合いが自然な感じなのが特徴です。

用紙の厚さ

DTP制作の印刷用紙は、同し種類でもさまざまな厚さが用意されています。通常は、「連量」と呼ばれる全判1,000枚(=一連)で厚さを表します。同じ種類で同じサイズであれば、より重い表示のほうが厚い紙ということになります。もちろん、薄くも重い用紙や、厚くても軽い用紙などもあるので、異なる種類用紙の場合は、重さだけでは比較できません。

また、DTP制作の用紙によっては「坪量(米坪)」という、1m2の紙の重さ併記されている場合もあるので、混同しないように注意する必要があります。

用紙のサイズと紙目用

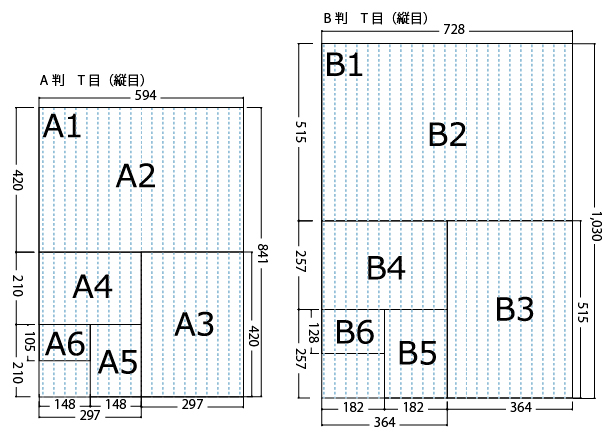

DTP制作の紙のサイズには、「仕上がりサイズ」と「原紙サイズ」があります。仕上がりサイズ(判型)には、JIS(日本工業規格:Japanese Industrial Standards)で定められている定型サイズと、単行本などに多い菊判や四六判などの変型サイズがあります。定型サイズにはもっともよく使われている規格であるA判とB判があります。一方、実際に印刷機で使用する用紙は原紙サイズのもので、面付けしてからの印刷や、裁断して製本するのに必要な余白部分も含めたサイズになっています。

原紙を選ぶ際には、仕上がりの方向と「紙目」の方向を考慮する必要があります。紙目とは、紙の繊維の並んでいる方向のことで、「ヨコ目(Y目)」と「タテ目(T目)」があります。この紙目よって、紙の裂けやすい方向や丸まりやすい方向があり、仕上がり果に大きな影響を与えます。

解説

A判B判の用紙は長辺と短辺の比率が、:1になっていて、長辺を2つ折りにしても4つ折りにしても、その非率は変わりません。これらの用紙は長辺を半分にして小さくしていくたびに、A4判の半分がA5判といったように、ズの番号が大きくなっていきます。

(続く)